「一冊の本をみんなで読むことで得られるものとは」―ワンブックシェアリング参加企業の実例紹介

多くの場合、本は一人で読んで完結するものです。

私たちが提供している読書会型ワークショップ「ワンブックシェアリング」は、1冊の本を起点に対話を行い、本の内容をより深く理解し、明日からの行動変容へとつなげる実践型研修です。

目次

ワンブックシェアリングの流れ

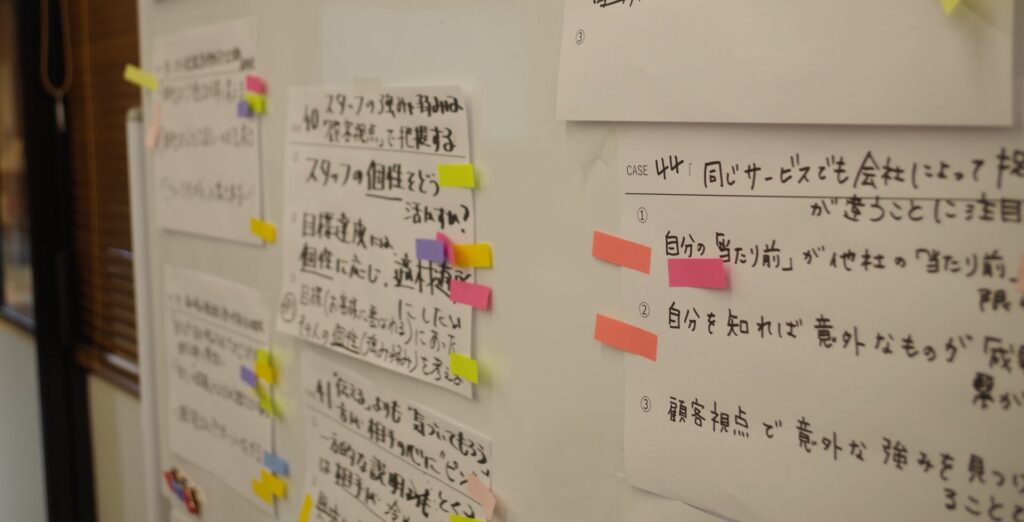

具体的には、「読む→要約→共有→対話→ワーク」という流れで構成されており、インプットとアウトプット、対話とワークをバランスよく組み立てています。

① 「読む」自分の担当ページを読む

② 「要約」概要をまとめる

③ 「共有」要約を互いに共有する

④ 「対話」テーマに沿ってチームで対話する

⑤ 「ワーク」チームごとに対話した内容をまとめ発表する

知識や学びはアウトプットしなければ意味がありません。

人間の脳は受け取っただけの情報=インプットの約70%を24時間以内に忘れるとも言われています。(エビングハウスの忘却曲線)

インプットしたらその知識をアウトプットする。実際に知識を使う事で脳は重要な情報と捉え忘れにくくなり、現実に活かすことができます。

これまでの実施テーマ

- 女性活躍、ダイバーシティ

- 世代間格差

- 人材育成、採用

- 新入社員のコミュニケーション

- 新プロジェクトチームの課題整理

- 報連相

- 傾聴

- 学びを行動に移す

現在、日本では年間約3万冊の本が発刊され、約50万タイトルが流通しているといわれています。世の中に存在する悩みや課題の答えは本に書いてあると言われています。

ワンブックシェアリングは、課題や目的に応じた書籍を活用しながら、学びとフラットな対話の場を同時に提供する、新しいスタイルの社内研修です。

今回は、実際に導入いただいた2社の企業事例を通して、研修のきっかけや実施による変化をご紹介します。

【事例1】新入社員のコミュニケーション促進ーりそなホールディングス様

【導入のきっかけと目的】

- 新入社員同士のコミュニケーションを促進したい

- 社会人としてのマインドセットを養いたい

- 研修初日のアイスブレイクとして機能させたい

りそなホールディングス様では、佐々木常夫著『働く君に贈る25の言葉』を題材に、東京・埼玉・大阪の13会場で新入社員386名を対象にワンブックシェアリングを実施しました。

【実施後の声】

- 「このワークで意見交流が生まれ、その後の会話も活発になった」

- 「スキルだけでなく人としての姿勢が重要だと実感した」

- 「同じ本を読んでも感じ方は人それぞれ、多様性を感じた」

- 「読書と対話を通じて理解が深まった」

- 「自己成長に繋がる、とても楽しい研修だった」

- 「半年後に同期と再度読書会を開きたい」

【事例2】世代間ギャップ解消とコミュニケーションの場創出 ― 東上セレモサービス様

【導入のきっかけと目的】

- 冠婚葬祭部門で部署間の交流が少ない

- 年に一度の全社員集合日に講義型ではなく対話型の研修を導入したい

- 管理職と若手社員の間にある世代間ギャップを埋めたい

過去に管理職がワンブックシェアリングへ参加した経験を活かし、今回は「昭和の仕事術」という書籍をテーマに実施。

【実施後の声】

- 「昭和の考え方も今のビジネスに応用できると気づいた」

- 「改めて基本の大切さを実感した」

- 「相手を思いやる姿勢が仕事を前に進めると学んだ」

研修では、本という第三者的存在を通じて言葉を受け取り、対話の中から自然に気づきが生まれました。

ワンブックシェアリングが企業にもたらすもの

- 業務中には解決できないモヤモヤの言語化

- 違いや共通点を通じた相互理解と共感

- 同僚の新たな一面の発見

- 行動につながる思考整理と内省

本を読み、対話し、考えを深め、アクションプランを作成し、行動する。

それが、チームを変え、働き方を変え、会社を動かすきっかけになる。

社内コミュニケーションに課題を感じている方、人材育成に新しい手法を探している方にとってはおすすめのプログラムです。

この効果は実際に体験して頂くことが一番です。

無料体験は随時受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。