アドラー心理学入門 ~よりよい人間関係のために~ 開催レポート

2025年6月、アドラー心理学をテーマにした読書会型ワークショップ「ワンブックシェアリング」を開催しました。

本記事では、当日の様子とワークのベースとなったアドラー心理学の考え方をご紹介します。

アドラー心理学とは?

みなさんは「アドラー心理学」をご存知でしょうか?

アドラー心理学は「個人心理学」や「実践心理学」とも呼ばれ、人間関係や生き方に深く関わる考え方です。

提唱者は、オーストリア・ウィーン出身の心理学者アルフレッド・アドラー氏。

彼は、「人の悩みはすべて対人関係にある」「人生は極めてシンプルだ。私たちには自ら人生を変える力がある」など、今の時代にも響くメッセージを多く残しました。

このアドラーの考え方は、精神医学だけでなく、教育・家庭・ビジネスなど、さまざまな分野で活用されています。

日本では、2013年に刊行された書籍『嫌われる勇気』の大ヒットにより広く知られるようになりました。

世界累計1350万部を超え、私達が運営する書店で累計で最も売れている一冊です。

今の時代にこそアドラーを読む理由

『嫌われる勇気』が話題となった当時、正直「なぜこんなに売れているのか?」と不思議に思っていました。もちろん内容は良いとわかっていましたが、「難しくて最後まで読めなかった」「積読になっている」という声もよく耳にしました。

あれから12年。2025年現在、私たちの働き方や暮らし方は大きく変化しています。

共働き世帯の増加、多様な働き方、採用・育成の課題、中途入社の増加、SNSやAIの進化…。育児面では、不登校児童の増加、男性の育休取得、発達障害グレーゾーンという概念の定着などが挙げられます。

そんな今だからこそ、アドラーの「人の悩みはすべて対人関係にある」という考え方が、多くの人に響くのではないかと感じています。

実際、現在の働く人が抱える悩みのほとんどは突き詰めていくとコミュニケーションに行き着くことが多いです。

アドラー心理学を理解する8つのキーワード

アドラー心理学は、「人の悩みはすべて対人関係にある」と捉え、過去ではなく未来に焦点を当てる実践的な心理学です。

特徴的なのは、「誰もが今すぐにでも幸福になれる」という前提に立っていること。

幸福は環境や他人によって決まるものではなく、自分自身のものの見方や選択によって決まると考えます。

過去にとらわれず、自分の意思でどう生きるかを選ぶことで、人生はいつからでも変えられるという力強いメッセージが込められています。

一方で、それは環境や相手のせいにせず、「自分が変わる」ことを前提とするため、受け取り方によっては厳しさを伴う考えでもあります。

① 目的論(行動は過去ではなく目的によって決まる)

アドラーは、人の行動は「過去の原因」ではなく「未来の目的」に基づいて選ばれていると考えます。

たとえば「会議で黙る若手」は、過去のトラウマのせいではなく、「失敗したくない」「責任を負いたくない」といった目的で黙るという行動を選んでいるのです。

この視点は、自分や他人を責めるのではなく、「何を目指してその行動を取っているのか?」を問い直すことにつながります。

重要なのは「これからどうしたいか」を考えること。私たちはいつからでも行動を変えることができるという前向きな考え方が、目的論の核にあります。

② 全体論(人間は心身一体の存在)

アドラーは、人を「心」や「体」「感情」などの部品として分解せず、一つの統合された存在としてとらえます。

例えば「緊張して話せない」という現象を、性格や能力のせいにせず、「今の自分がこの状況でどう生きようとしているか」という目的に基づいて理解します。

問題の背景には、感情・体調・人間関係など様々な要素が複雑に絡んでいるという視点を持つことで、相手への理解や支援の質も深まります。

③ 対人関係論(すべての悩みは人間関係から)

アドラーは「人間の悩みのすべては対人関係の悩みである」と断言します。自信のなさや不安、孤独感も、他者との関係性が根底にあります。

「評価されたい」「嫌われたくない」という思いが、悩みの源となっているのです。

良好な人間関係を築くためには、「他者を信頼する」「対等な立場で関わる」「他人の課題に踏み込みすぎない」などの姿勢が必要です。

④ 劣等感と補償(劣等感は成長のエネルギー)

誰もが何らかの劣等感を持っています。それは「もっと成長したい」という動機につながる自然な感覚です。

「主張できない自分」が劣等感であるなら、「相手の話を丁寧に聞く」「言葉の選び方を磨く」といった補償行動で乗り越えることができます。

劣等感=悪ではなく、それをどう受け止め活かすかが大切です。大人も子どもも、「自分はまだ伸びられる」と感じられる環境が必要です。

⑤共同体感覚(つながりと貢献が幸福を生む)

人は「自分が誰かの役に立っている」「社会の一員である」と感じるとき、深い満足感を得ます。

例えば、誰かが自分の行動に気づいて「ありがとう」と言ってくれたとき、「ここにいていい」と感じることができます。

この所属感や貢献感は、自己肯定感の土台であり、幸福な人生に不可欠です。

支配的な態度や評価依存ではなく、互いを尊重し合う関係性の中でこの感覚は育まれます。

⑥ 認知論(出来事そのものではなく、意味づけが感情を生む)

同じ出来事でも、人によって受け取り方は異なります。

上司に叱られて「ダメだ」と落ち込むか、「伸びしろがある」と思えるかは、その人の“意味づけ”次第です。

過去や他人に振り回されるのではなく、「自分がどう解釈するか」によって感情も行動も変えられる。

この視点を持つことで、状況に飲み込まれず、自分の人生に主体的に向き合う力が育ちます。

⑦ 勇気づけ(努力や姿勢に注目して信じて励ます)

勇気づけとは、「その人の存在や努力を信じて支える関わり」です。

評価や結果ではなく、「頑張っていたね」「工夫していたね」といったプロセスへの言葉が、相手の内なる勇気を引き出します。

とくに子どもや部下には「褒める」より「勇気づけ」が大切です。褒めすぎると「評価されないとやらない」という依存を生むことも。

信じて任せ、対等に関わることが、内発的動機と信頼関係を育みます。

⑧ 課題の分離(「それは誰の課題か?」を明確にする)

他人の課題に過剰に介入すると、摩擦や依存が生まれます。

例えば、子どもが勉強しないのは「子どもの課題」。親が無理にやらせても自立にはつながりません。

課題の分離は、「自分が責任を持つべきこと」と「相手が責任を持つこと」を見極める視点です。これは見放すことではなく、「相手の力を信じる姿勢」。

こうした関係性が、互いに尊重し合い、ストレスの少ない人間関係を生み出します。

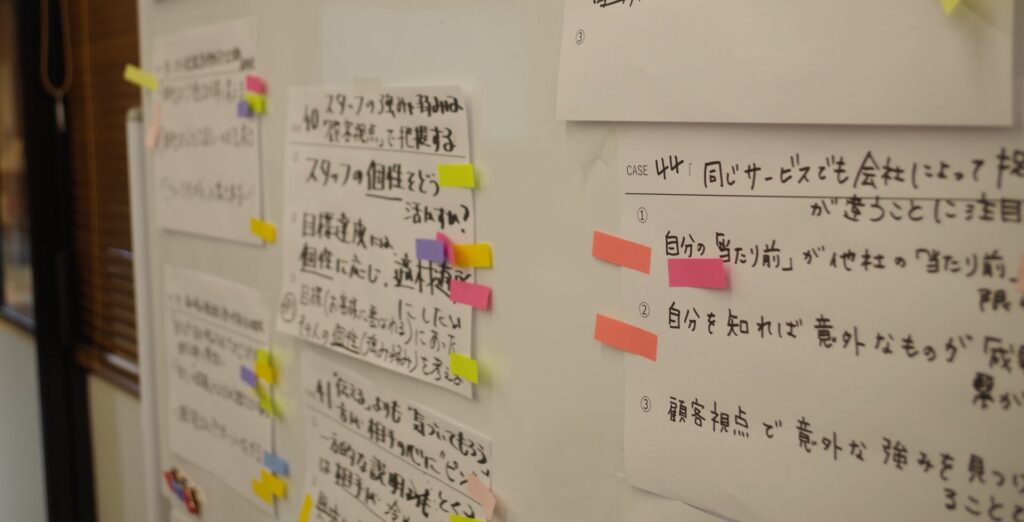

ワンブックシェアリングの様子

テーマに応じて選んだ本を参加者で読み、要約し、共有、対話、ワークを通じて行動変容につなげる「ワンブックシェアリング」。

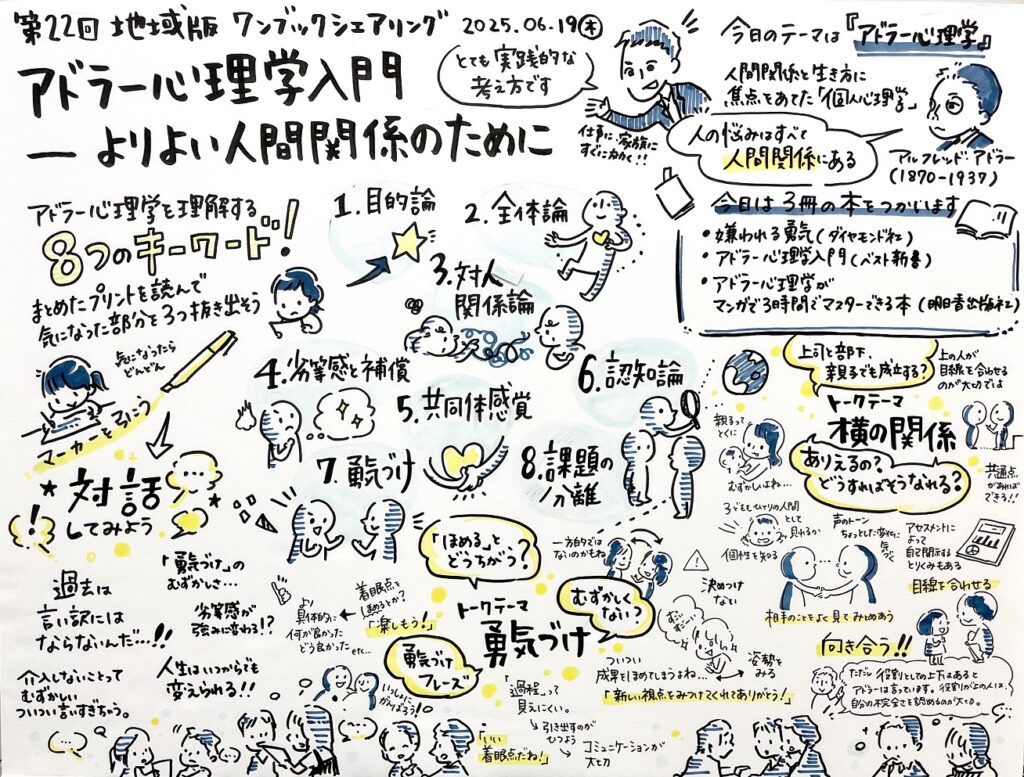

今回はアドラー心理学をテーマに、「アドラー心理学を理解する8つのキーワード」を基に対話と気づきを深めました。

対話の様子と振り返り

「上司と部下、親と子も横の関係ってありえる?」という問いかけから対話がスタートしました。

「目的や目標が一緒ならあり得る」「お互いを認め合う姿勢が大切」など様々な意見が飛び交いました。

また、「勇気づけと褒めるはどう違う?」という問いには、

「褒めるは結果に注目し、勇気づけは姿勢に注目する」などの意見が出ました。

参加者からは「いい着眼点だね」「ここをもっと伸ばそう」「一緒に考えよう」といったポジティブなフレーズが紹介されました。

参加者の感想より

- 「オンタイムで本を読みながら考えを共有できる場の豊かさを改めて感じました」

- 「一人では向き合えなかったこと、気づかなかったことまで深掘りできました」

- 「ありがとうと口に出すことを習慣化します」

- 「難しく考えていたアドラー心理学が身近に感じられて楽しかったです」

- 「様々な年代・肩書の方々と意見交換することの面白さ、大切さを実感しました」

今回のワンブックシェアリングの様子をグラッフィクレコーダーやまぎしあゆみさんに描いて頂きました!

ワンブックシェアリングでは、ただ本を読むだけでなく、そこから自分の経験や価値観に引き寄せて考えるプロセスを大切にしています。

参加者同士が意見を交わすことで、「そんな見方もあるのか」という新しい気づきや「話すことで自分の考えが整理される」といった効果もあります。

肩書や年齢も関係の無い心理的安全性の高い場をつくるからこそ実現できます。

アドラーが重視する「対等な関係性」を大切にしています。

また普段は忙しくて、本を読めない、じっくり考える時間が無いという方には自分と向き合い振り返る貴重な時間となっています。

- 「読書+対話という組み合わせが、ただのインプットにとどまらず、深い自己理解につながった」

- 「日常ではなかなか立ち止まって考えないテーマに、安心して向き合える場があることが貴重でした」

- 「学びをすぐに行動に変えられそうなワークの流れが良かった」

おわりに

アドラー心理学は、一見難しそうで、哲学的内容も含まれるため研修メニューとしては取り上げづらい内容かもしれません。

しかし忙しく働く方、人材育成に関わる方、子育て中の方に役立つメッセージが満載です。

正解のない現代において、「目的論」「対人関係論」「共同体感覚」「課題の分離」「勇気づけ」などは全ての世代に役立つのではないでしょうか。

今後もワンブックシェアリングでは、こうしたテーマに基づいた学びの場を提供していきます。

個人での参加はもちろん、企業の研修としても最適です。

ご関心のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。学びとコミュニケーションの時間をご一緒しましょう。